导语

2025年3月,海底捞“小便门”事件的后续补偿争议再度引爆网络。请客者陈晨(化名)收到5600元十倍赔偿后,遭同席朋友要求平分。从“该不该分”的法律讨论,到“分不分得起”的情感拉扯,这场纠纷不仅暴露了消费者权益的边界问题,更折射出社交场景中“金钱与情分”的复杂博弈。律师明确表态、网友激烈站队,事件背后究竟暗藏哪些法律逻辑与人际规则?

一、事件回溯:一场火锅引发的赔偿争议

2025年2月24日,上海外滩海底捞门店发生两男子醉酒后向火锅内小便的恶性事件,相关视频引发全网声讨。3月12日,海底捞公布补偿方案:向涉事时段消费的4109单顾客全额退款,并额外支付订单金额10倍的现金补偿。

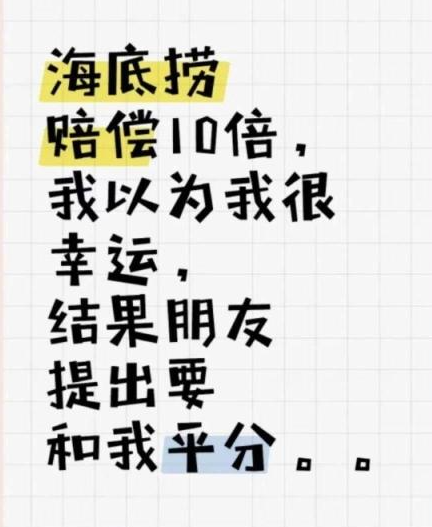

请客者陈晨作为订单支付人,收到5600元赔偿后,四位同吃朋友以“共同承担风险”为由要求平分。陈晨起初计划每人分1000元,但在网友建议下最终拒绝分配,直言“朋友仅是饭搭子,关系未到分钱程度”。

二、法律解析:补偿金归属权的三重逻辑

支付主体决定权

律师付建指出,海底捞补偿基于《食品安全法》第148条,针对“订单支付者”实施赔偿,法律上未强制要求请客者与同桌人分享。补偿协议由支付人签署,款项直接打入其账户,所有权归属明确。“好意施惠”与责任界限

若同桌人因事件直接受损(如健康问题),可依法索赔。但本案中,补偿金针对“体验损失”而非实际伤害,朋友无权强制要求分配。律师卢琼强调:“请客属情谊行为,未形成法律义务”。企业补偿性质界定

海底捞的十倍补偿并非传统侵权赔偿,而是品牌危机下的“体验修复”措施,侧重维护消费者信任,与人身损害无关。

三、舆论撕裂:情理法的多维碰撞

支持独享派

“付款时独自承担,补偿时却要AA?逻辑双标!”

“法律站陈晨,情分看交情。普通朋友无权道德绑架”。

主张平分派

“同桌人同样承受心理阴影,补偿应覆盖全体受害者”

“若当初AA制付款,补偿自然平分;请客只是付款方式差异”。

折中方案

部分网友建议以“再请客”化解矛盾,或将部分金额捐赠公益,既保全情面又避免直接分钱。

四、行业启示:餐饮补偿机制的优化空间

补偿细则待明晰

海底捞未明确补偿金是否涵盖同桌人,导致纠纷。未来企业需在方案中注明受益范围,如“仅限支付人”或“按用餐人数分配”,减少争议。社交消费场景的风险预警

事件暴露请客行为中的潜在矛盾。律师建议,大额请客前可口头约定“若获赔偿如何分配”,避免事后冲突。公众法律意识提升

超70%网友支持陈晨拒分,反映消费者对“财产权”认知增强,情感诉求逐渐让渡于法律权益。

五、当事人抉择:从纠结到坚定的心理博弈

陈晨最终选择“不分钱”,背后考量包括:

经济成本:5600元需覆盖自身心理创伤与后续维权成本;

社交评估:朋友关系亲密度未达“千元级”信任阈值;

舆论支持:超8成网友声援强化其决策合理性。

结语

海底捞赔偿金风波,本质是法治社会进程中“契约精神”与“人情逻辑”的碰撞。当法律赋予个体明确的权益边界,如何在人际交往中平衡利益与情分,成为现代社会的必修课。或许正如网友所言:“谈钱伤感情的事,从一开始就该用规则避免。”

原创声明:本文事件脉络综合自权威媒体报道,法律观点援引专业律师解读。转载请注明出处,侵权必究。

评论(0)